■【親子で楽しく遊ぶために】~心理部より~

(ひらく)(とじる)

「遊び」は発達を促す原動力です。成長の過程にある子ども達は、遊ぶことによって心と身体が成長していきます。お子さんの興味に合った遊びをたくさん見つけ、大人も一緒に楽しみましょう!!

- 子どもの興味を見つけよう(関わりの手がかりを見つける)

お子さんそれぞれ好みは違います。周りと同じ興味でなくて構いません。お子さんの好きなことを思い出してみましょう。

おもちゃなど自分で操作できるもの、人と関わって遊ぶもの、目で見て楽しめるもの、聞いて楽しめるもの、手触りの良いもの、変化のわかるものなどなど。

- 「子どもの楽しさ」と「子どもに経験してほしい事」を含めた遊びを考えよう

(興味で成長を促す)

お子さんの興味:「電車が好き」

大人の希望:「ことばが増えるといいな」 たとえば・・・

・電車をとめて 「とまったね/ストップ」

・電車を見て 「長い/短い電車だね」

・電車を走らせて 「走ったね」

大人の希望:「人に注目してくれるといいな」 たとえば・・・

・大人の顔の近くに電車を示し「はいどうぞ」と渡す

・大人の膝に向かい合わせで乗せて「電車はでんでん♪」と揺らす

お子さんの興味:「キラキラしたものが好き」

大人の希望:「待つ時間や集中する時間が長くなるといいな」 たとえば・・・

・子どもの目線の高さで「3,2,1,0」の合図で紙ふぶき

・スノードームやオイルランプを交互にひっくり返し眺める

大人の希望:「身体や手を使って楽しめるといいな」 たとえば・・・

・フワフワ揺れる布やビニールをキャッチ

・キラキラボトルを一緒に作る(ビーズやストロー等をつまんで入れる)

・紐に繋いだキラキラ袋やボトルを引っ張りたぐりよせる

■【絵本の読みきかせ】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

絵本を楽しむ時間は、お子さんにとって、こころやことばを育てる豊かな時間です。今回は絵本の

楽しみ方についてご紹介します。

- 絵を見て楽しむ・繰り返しを楽しむ

最初から文をそのまま読みきかせる必要はなく、全ページを最後まで読まなければいけないわけでもありません。お子さんのペースにあわせて、お子さんに分かりやすい言葉に言い換えたりしてもいいですね。

まずはパッと見て分かりやすい絵の簡単な繰り返しのある絵本はいかがでしょうか。リズミカルな繰り返しは耳にもなじみやすく、ことばの発達にもおすすめです。

絵本の食べ物の食べまね、絵本に出てくるもののミニチュアや実物の操作など…絵本を動かしたり、具体物を使ったりして、イメージを広げても楽しめます。

- ストーリーを楽しむ

お子さんがある程度絵本に親しむようになったら、ストーリーのある絵本に誘ってみてはいかがでしょうか。はじめは短めなもの、身近な物事が題材となっているものがおすすめです。

お子さんが分かりやすいような表現に変えたり、ことばを添えたりしてあげてもいいですね。

- 絵本に関心がない時は・・・

まずは「絵本って楽しいものなんだ」と思ってもらうことが大切です。お子さんが目を輝かせるような大好きなものを題材とした絵本がおすすめです。お子さんが大好きな絵本が身近にある環境を作っていきましょう。

また、絵本の読み聞かせのイメージにとらわれず、絵本を媒介に楽しい時間を過ごすことで、「絵本って楽しい!」という感覚を積み重ねていきましょう。

絵本をご家族の楽しい時間に活用してください。

■【運動を促すための遊びと促し方について】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

お子さんの中には、体を動かすことが好きな子もいれば、体を動かすことよりも本を読んだり静かに過ごすことが好きな子もいます。子どもにとっては、どのような遊びも発達を促すための重要な“運動・作業”です。子どもは様々な遊びを通して学び、成長していきます。

今回は、どのような遊びがよいか、どのように遊びを促したらよいかということについて簡単にご紹介いたします。

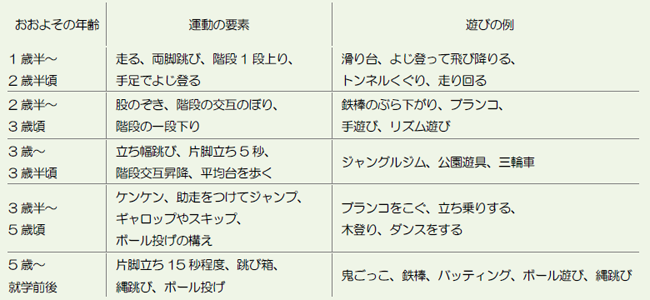

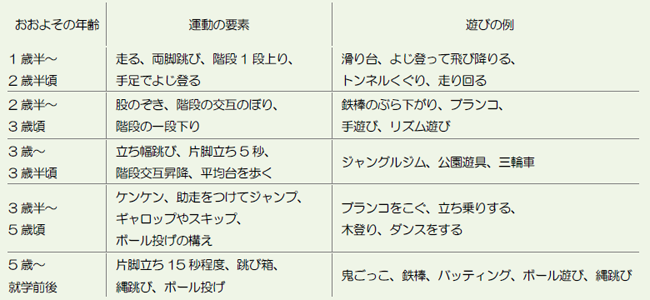

- 様々な遊びに含まれる運動の要素

上記の表は、運動発達をおおよその年齢ごとに示しています。

お子さんの実年齢ではなく、今どのような運動が好きなのか・できるのかということをもとに表を見てください。次の遊びに早く移行することではなく、今好きなこと・今やっていることを十分に遊びこむことがよいでしょう。

- なかなか運動をしたがらないとき

お子さんによっては、運動が苦手な子もいます。

まずは「できた!」という達成感が何事においても大切です。

- スモールステップ

一つの運動や動作を細分化し、それら一つひとつの動き・スキルを細かく積み上げていくことで、1つの運動や動作を達成する方法のことです。

例)縄跳び

- 足の練習:

同じ場所で両脚ジャンプ ➜ 一定のリズムでジャンプ ➜ ジャンプしながら手を叩く

- 手の練習:

片手で縄を回す(左右) ➜ 一定のリズムで縄を回す

- 足と手の練習:

1と2が上手にできるようになったら、初めはゆっくり縄を回して飛びましょう。

また繰り返し繰り返しやってみましょう。

縄跳びを例に挙げましたが、着替えやお支度、ボール投げやスキップなども同様に1つずつ小さなステップを積み上げていくことで、達成する喜びを味わっていっぱい運動や遊びを経験していきましょう!!

■【転びやすいお子さんについて】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

本来子どもはよく転ぶものなので、安全な場所で遊ばせていれば大怪我をすることもなく、心配ありませんが、転び具合によっては怪我に繋がることもあり注意が必要です。

今回は、子どもが転びやすい原因と転倒を防ぐためにできることについてご紹介します。

- 子どもが転びやすい原因

子どもが転びやすい原因には、以下のような身体の特徴が深く関わっています。これらは成長とともに改善される場合がほとんどです。

- 頭が大きいためバランスを取りにくい

- 足が小さいため安定性が悪い

- 足の筋力が弱い

- 眼や耳がまだ十分発達していない

- 子どもの転倒を防ぐには

成長とともに転ぶ回数は減りますが、転倒しないようにするための身体づくりも大切です。その具体的な方法をいくつかご紹介します。

- 安全に走り回れる場所で遊ばせる

普段から走ったり跳んだりして、思いきり身体を動かして遊ぶことによって、筋力も発達し転びにくくなります。障害物や壊れやすいものなどがない、安全な場所で思いきり遊ばせてあげましょう。

裸足で歩く機会をつくる

裸足で歩く機会をつくる

転びやすい子どもは、足の裏で地面を蹴れていないことがあります。また、足の指でしっかりと地面をつかむことに慣れていない子どもが増えています。ご自宅で、裸足で過ごす時間を作ると足の指が鍛えられ、足の指で地面にへばりつく感覚が養われます。足でしっかりと踏ん張れるようになると転びにくくなります。- いろいろな場所を歩く

平坦な場所だけではなく、でこぼこした道、芝生などのやわらかい場所、坂道など…いろいろな場所を歩いてみましょう。足裏で変化を感じ取ることやバランス感覚が養われ、つまずきにくくなります。

- 足に合った靴を選ぶ

足よりも大きいサイズの靴を履くと、靴の中で足が安定せず転びやすくなります。また、小さいサイズの靴では、足指が曲がり、力がうまく入らなくなります。ちょうど良いサイズの靴がない場合には、中敷きなどで調整することができます。シューフィッターのいる靴屋で相談してみてください。

足よりも大きいサイズの靴を履くと、靴の中で足が安定せず転びやすくなります。また、小さいサイズの靴では、足指が曲がり、力がうまく入らなくなります。ちょうど良いサイズの靴がない場合には、中敷きなどで調整することができます。シューフィッターのいる靴屋で相談してみてください。

■【子どもたちに協力してもらえる指示の出し方】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

ここでいう『指示』とは、やるべき行動の内容を伝えることです(「○○始めてね」「○○はやめようね」)。

『お子さんのやるべきことを明確に伝える、お子さんが行動しようとしたらすかさずほめる』という、『指示+ほめる』をセットとして意識することで、お子さんの協力的な行動を増やしましょう!!

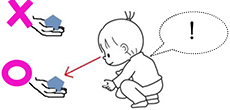

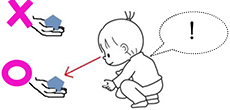

1)お子さんの注意を引く

そばに行く、名前を呼ぶ、視線を合わせる。

2)指示は短く、具体的に、してほしいことをつたえる

×「ちゃんとしなさい」、「はやくしなさい」

○「お背中ピッっしてね」、「靴下はいて」

3)落ちついて、口調はきっぱりと、言い切る

そして、キーワードは

『CCQ』で伝える

( CCQ:穏やかに(Calm)、近づいて(Close)、落ち着いた声で(Quiet) )

×「ごはんの時間だって言ってるでしょ」、「おもちゃ捨てちゃうからね」

○「ごはんよ。おもちゃを片付けてね」

4)できない時には手がかりを与えましょう

- 声掛け

「靴をはいて」

- 声掛け+指さし

「靴をはいて」+はいてほしい靴を指さす

- 声掛け+モデリング(お手本)

「靴をはいて」+大人が隣で靴をはいて見せる

- 声掛け+身体促進(手伝ってあげる、一緒にする)

「靴をはいて」+お子さんの手を取ってはかせてあげる

5)指示を出した後、お子さんが指示した行動を取り始めたらすぐにほめましょう

完璧(100%)を待ってほめるのではなく、すぐに(25%)ほめましょう!!

× やり終わってからほめる、自分でやれたことだけをほめる

○ やろうとしたところをほめる、文句を言いながらでもやっていることを

ほめる、大人の手助けでやれていることでもほめる

例)

靴に足を入れようとしている ⇒ 「あ、自分ではこうとしてるんだね、かっこいい」

自分で靴をはいた ⇒ 「あ、自分ではけたね、えらいね」

手を添えてお母さんがはかせてあげた ⇒ 「上手に靴はけたね、すてき」

『指示の仕方を工夫し、ほめて終わる』ことで、お子さんの協力的な行動を増やし、ポジティブな親子の循環を作りましょう。

■【ことばかけのコツ】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

ご飯、おきがえ、おやつ、お風呂、お出かけ…。特別なことをしなくても日常の中にはことばかけの機会ややりとりを楽しむ題材はたくさんあります。今回は、ことばかけのコツをご紹介します。

- どのようなことを?

- どのように?

- ゆっくり、はっきり

お子さまの聞き取りはまだまだ未熟です。お子さまに話すときは、心もちゆっくりめに、はっきりと。

- ことばの発達段階に合わせて

幼児語か成人語か、単語か2語文か、身振りもつけるか、実物を見せるか等々…お子さまのことばの段階に合わせたことばかけを心がけましょう。

- お話ができないお子さまには?

- お子さまが「あーあー」「うー?」と声を出したら、その声をマネして返してあげましょう。それが声を出すことを楽しむことにつながり、声を出すと返ってくるというコミュニケーションの土台となっていきます。

今回は基本的なことばかけのコツをご紹介しました。ことばかけは、お子さまの発達全体の状況や場面によっても様々だと思います。お子さまのことばについて気になることがございましたら、ご相談ください。

■【上手に食べられるようになるために】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- 上手に食べるうえで必要なこと!

食べるためには図のように “お口・手・そしてお口と手” を上手に使うことが必要になります。では、なぜ食べる機能を促す必要があるのでしょうか?

上手に食べられるようになると、このようなことができるようになります!

また、上手に発音するためのお口の動きの基礎にもなります!

- 安全に食事ができるようになる(誤嚥・窒息しない)

- 食べられるものが増える(おいしいと感じる食べ物が増える)

- 食事の時間が楽しみになる(家族や友達と時間を共有する)

- 食事介助のすすめ方!

| Q | どんなスプーンが適切ですか?? |  |

| A | すくうところが平たく、小さめスプーンがよいでしょう。スプーンの幅は口の2/3ほどの大きさです。 |

| Q | 一口量ってどれくらいがいいの? |

| A | お子さんが唇を閉じて噛める程度の量が適切です。

目安としては、上記のスプーンで1/2~1/3位です。 |

| Q | どんな介助方法が適切? |

| A | 食物をスプーンの前方1/3~1/2のところにのせます。

スプーンを下唇の上に乗せ、(スプーンは上唇が食物にかぶさるくらいの位置におく)上唇が下りてくるのを待ってください。

上唇が下りてきたら、スプーンをまっすぐ水平に引き抜きます。 |

- 自分で食べる(自食)のすすめ方

| Q | 自分で食べるために必要なことはなんですか? |

| A | お子さんが一人で安全にご飯を食べるためには以下のことが一人でできるようになることが重要です。

- 前歯で一口量を咬みきる(かじり取る)ことができる

- 詰め込まないで食べることができる

- 自分の口が空になってから次の一口を運ぶことができる

|

| Q | 前歯でかじり取るってどうしたらいい? |

| A | おにぎりやバナナ、パンやスティック野菜などの握りやすく、細めのものがよいでしょう。

はじめはかっぱえびせんなどの好きなお菓子でもいいでしょう。 |

詳しくはお気軽に、通園担当の作業療法士・個別担当の作業療法士にご相談ください。

■【子どもの四つ這い姿勢・移動について】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- 四つ這いとは

四つ這いは自分の体重を手や足で支える運動です。たくさん移動することで、赤ちゃんは全身の筋力を鍛えています。また、四つ這いという移動手段を獲得することは、赤ちゃんの世界を広げ、精神的な発達を促すことや視機能の練習にもつながります。

四つ這いは発達にとって重要な要素の一つです。

ただ、四つ這いを経験しないで、つかまり立ちから独歩へ発達してく赤ちゃんもいます。移動スペースが狭い部屋は、赤ちゃんの移動する機会を減らしているかもしれません。

赤ちゃんは独歩を始めると少しずつ四つ這いをしなくなります。また、大きくなると手脚が長くなり、四つ這いを楽に行うことができなくなります。

- 全身を使う運動

大きくなったお子さんにできる、四つ這いと同じような全身を使った運動を紹介します。

- 手押し車

お父さん、お母さんが足首または太ももの付け根を支え前に進みます。手で体重を支え、腕や体幹の筋肉を鍛えます。

- ジャングルジム

ジャングルジムやロープがついているアスレチックで登る運動は、足で蹴る力、つかまる力を強くします。

- 立ちしゃがみ運動

テーブルの上と床とを上下するようにおもちゃを配置すると、自然と立ちしゃがみの運動を促すことができます。

“何度言ってもわかってくれない” “言いたいことがうまく伝わらない” とイライラし、ついついお子さんを叱ってしまう・・・そんなことありませんか?

そんなとき、声のかけ方を少し変えるだけでお話が伝わりやすくなり、お子さんもお父さん・お母さんも気持ちよく過ごせる時間が増えるかもしれません。

たとえば、お子さんの行動を止めたいとき、「○○しません」(例:走りません)と声をかけることがあると思います。しかし、否定形で禁止の声かけをするより、「△△します」(例:歩きます)と、してほしい行動を肯定形で具体的に伝えたほうがお子さんが理解しやすく、また、素直に受け入れてくれることがあります。

今回は、お子さんに伝わりやすい声のかけ方についてご紹介します。

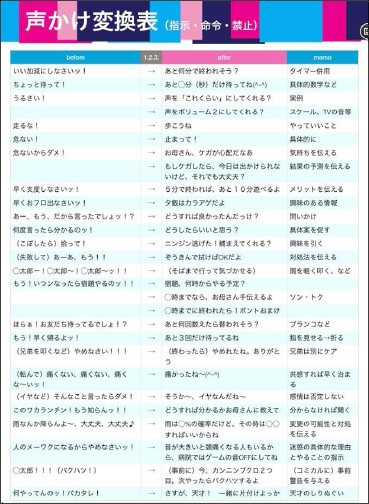

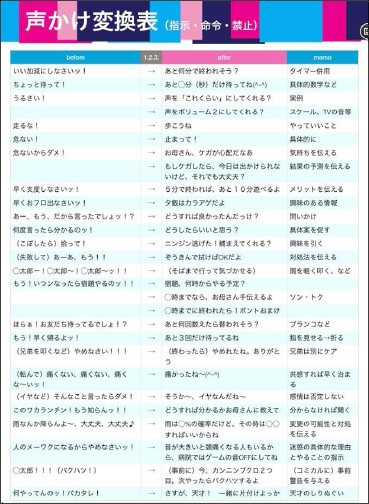

- お母さんが作った「声かけ変換表」

3人のお子さんを子育て中のお母さんが作成された「声かけ変換表」です。

★指示は具体的に、肯定語で

★命令は丁寧にお願いしたり、合理的に説明

★禁止は気持ちを伝え、やっていいことを教える

の3点を基本に、日常でよくある声かけをお子さんに伝わりやすい声かけに変換されたそうです。すぐに使用できそうな声かけがたくさんのっているので、参考にしてみてください。

引用:大場美鈴(楽々かあさん)「発達障害 アイデア支援ツールと楽々工夫log」

引用:大場美鈴(楽々かあさん)「発達障害 アイデア支援ツールと楽々工夫log」

※「声かけ変換表」以外にも、お子さんと接する際に役立つコツや工夫がたくさん紹介されています。

伝わりやすい声かけはお子さんによってさまざまです。お子さんの特徴や興味関心に合ったオリジナルの声のかけ方を見つけてください。

■【発音について】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

- 個人差が大きい 発音の発達

体の成長や言語発達にともなって発達していく発音。

発音の発達は、お子さんによって様々であり、2歳できれいに発音するお子さんもいれば、4歳を過ぎてもはっきりしないお子さんもいます。

今回は、発音についてとその対応についてご紹介します。

- 発達にともなって 自然と言えるようになることが多い発音

- 一音一音では上手に言えるのに、単語になると上手に言えない

単語の一部で言う 例:りんご→ゴ

前後の音につられて発音を間違う 例:めがね→メナネ

- サ行,ザ行,ラ行が言えない

例:さかな→チャカナ

6歳近くで自然に言えるようになるお子さんもいます。

これらの発音は、発達に伴った変化が期待できますので、以下に記載した配慮をしてみましょう。ただし、お子さんの年齢や発達の状況にもよりますので、ご不明な点がございましたらご相談ください。

- 発音がはっきりしない時の配慮

さりげなく、

聞き取りやすい発音で、

正しい発音のモデル を示す。

指摘をしたり、無理に言い直しをさせたりすると、お子さんがお話をすることが嫌いになってしまう恐れがあります。

お子さんのお話の内容に注目し、受け止めた上で、さりげなく、ゆっくり、はっきり正しい発音で返しましょう。

- このような発音がご心配な際には、ご相談ください

- のどに力を入れて話す 例:おさかな→「オアッアッアッ」

- 鼻から声が抜けるように話す 例:ふうせん→「ンーエン」

- 特定の音が出せない 例:みかん→「ミタン」

- 発音の誤りをお子さんが気にしている

このような発音の中には、訓練で上手にお話できるようになるものもあります。

ただし、訓練開始や対応には適切な時期があります。ST(言語聴覚士)にご相談ください。

■【道具操作から遊びや活動の幅を広げる】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

ボールをポイポイ投げる、おもちゃをどんどん叩いたりするだけ。またはおもちゃに興味がないみたい。いつも同じ遊びになってしまう。など、、、そんなときには大人が上手に遊び方を教えてあげましょう。

- まずはよくみせてみよう!

まずは、しっかり見る・気づくことが必要です。

見たくなるような見せかたを工夫してみましょう。

- 注意を向ける

気がついていないときは・・・

音を立てて気づいてもらいましょう! |

視線の先にかざして、視界にいれましょう! |

- ゆっくり見せる

ものの動きが早すぎて目が追いつかない場合があります。

- からだの動きを止める

体が動いてしまいやすいお子さんは、じっと見られないことがあります。

いつも同じ遊びになってしまう原因の一つに、新しい遊びを思いつく力が弱かったり、興味が広がらない、という場合があります。

そんなときは、ちがう遊びの面白さを紹介してあげます。

- 興味を広げよう!

- 好きなものからヒントをもらおう

キラキラ光る?くるくる動く? 特定のキャラクターや数字? 揺れ・動き?

- 好きなものをきっかけにしてみよう

苦手なものと好きなものを組み合わせてみると、、、

なんだろう?おもしろそう! → やってみようかな!と思うきっかけができます。

興味はあってよく見ているけど、できない・・・という場合は?

- 達成感を味わえるように工夫しよう!

- 手をとって動き方をおしえてあげよう

言葉だけでなくやってみせる。手をとって実際のやり方を伝える。

- 行程をへらしてかんたんに

どの順番でやればいいかを明確にする(完成を分かりやすくする)。

はじめの部分は手伝って、最後は自分で完成

はじめの部分は手伝って、最後は自分で完成

自信がない場合には、できた!という気持ちを味わって、次にまたやりたい気持ちを引き出します。

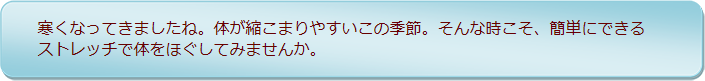

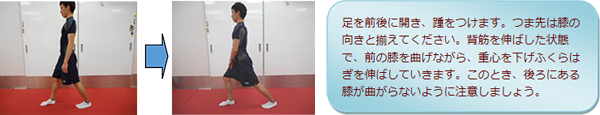

■【寒い時こそ体をうごかしましょう】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- ストレッチの効果

- 筋緊張の緩和:固まった筋線維や筋膜を緩めます。

- 血流UP:固くなった筋肉で阻害されていた血流が改善します。

- 代謝UP:血流が向上し代謝効率が上がります。

- 疲労からくる痛みの緩和:疲労物質が流されてこりや痛みが改善します。

- 怪我の予防:筋肉が柔らかくなり怪我をしにくくなります。

- リラクゼーション

- ストレッチのポイント

- ゆっくり時間をかけて伸ばしていきましょう。

- 急激な伸張は、筋や腱を痛める恐れがあります。動き出しはゆっくりと行いましょう。

- 気持ちがいいと感じる範囲で行いましょう。

- ゆっくりとした呼吸を意識しましょう。

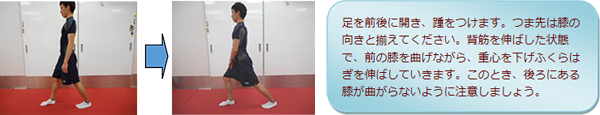

- 簡単にできるストレッチ

- ふくらはぎのストレッチ

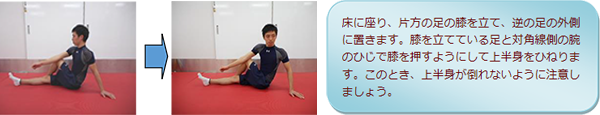

- 体幹のストレッチ

育児に家事に・・・毎日ご苦労様です。

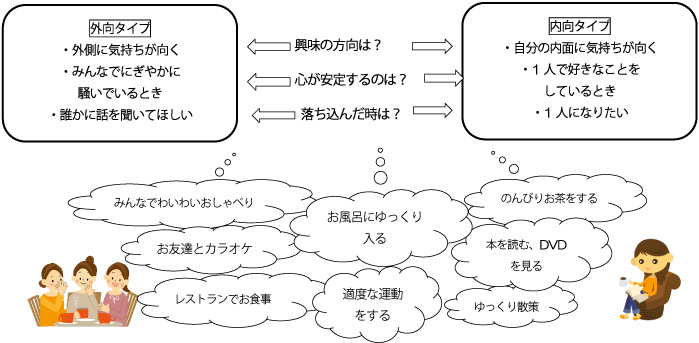

今回は、日々のストレスと上手につきあうヒントをご紹介したいと思います。

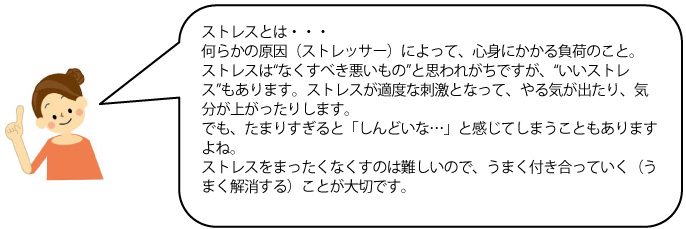

- ストレスってなんだろう?

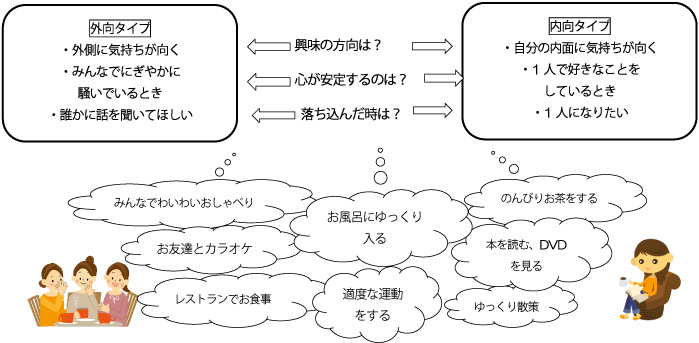

- あなたに合ったストレス解消法は?

何をストレスと感じるかは、人それぞれ。同様に、ストレスの解消法も、人によって合う方法は違います。時々は、自分のための時間を作って、あなた自身の心のサインに耳を傾けてみてください。

あなたはどのタイプ?

自分に合ったリラックスのしかたや解消法を探し、ストレスと上手につきあいましょう。

■【絵本の楽しみ方(2)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

お母さんと絵本を楽しむ時間は、お子さんにとって、こころやことばを育てる豊かな時間です。今回は、3,4,5歳児さん向けのおすすめの絵本をご紹介します♪

- ストーリーを楽しむ!

お子さんがある程度絵本に親しむようになったら、ストーリー性のある絵本を読んであげてみてはいかがでしょうか。最初は文字通り読まず、お子さんの発達に合わせて、簡単なわかりやすい表現に変えて読んであげると、内容がわかり、お子さんもおはなしの世界に入りやすいかもしれません。

- 「ノンタン いたいの とんでけ」

痛い気持ちを誰に飛ばすかを一緒に考えながら、たとえば、「痛いのパパにとんでけ!」「痛いの○○にとんでけ!」と投げるふりをすると楽しいですね。

- 「うずらちゃんのかくれんぼ」

うずらちゃんとひよこちゃんのかくれんぼです。一緒にさがしながら、お話を楽しめると思います。

- 繰り返しを楽しむ!

繰り返しのある絵本は、お子さんは好きでよく見てくれます。絵本に出てくる繰り返しを日常生活の中に取り入れてみると、次に絵本を読むときにイメージがより豊かなものになるかもしれませんね。

- 「おおきなかぶ」

おうちでいろいろなものを引っ張って抜こうとしてみたり、家族を呼んで一緒に抜く真似をしてみたり、お洋服を脱ぐときに「うんとこしょ、どっこいしょ」と声をかけてみたり…いろいろな楽しみ方がありそうですね♪

あくまでも、お子さんの興味や関心に沿っていることが大切です。ご紹介したものに限らず、お子さんが何に目を輝かせるかを観察して、絵本を選んでみてくださいね。

■【絵本の楽しみ方(1)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

お母さんと絵本を楽しむ時間は、お子さんにとって、こころやことばを育てる豊かな時間です。今回は、絵本の楽しみ方やおすすめの絵本についてお届けしたいと思います。

- お子さんの興味・関心に合わせて

「読み聞かせ」のイメージにこだわらなくてOK!

絵本の文字をそのまま読む必要はなく、全てのページを読まなければいけないわけでもありません。お子さんが普段よく見ているもの、興味をもっていそうなものを題材として絵本を選び、お子さんがイメージしやすいように、内容を簡単に言い換えましょう。リズミカルなもの、繰り返しのあるものは、お子さんにとって親しみやすいかもしれません。

お子さんによっては、まだまだ絵本に興味をもっていない場合もあります。

そのような場合には、無理に絵本を読ませようとせず、お子さんの好きな1ページだけでも取り出して、少しずつ絵や写真に慣れていき、興味を持ちはじめた頃にまた絵本を試してみてくださいね。

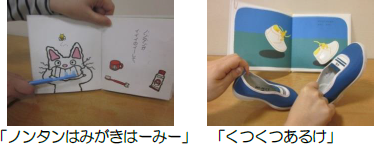

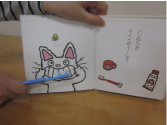

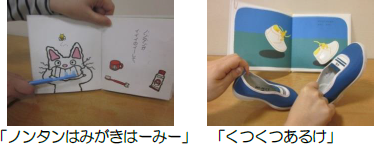

- 絵本をおもちゃとして楽しむ!

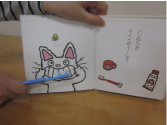

具体物を使って、絵本をおもちゃとして楽しもう!

具体物を使って、絵本をおもちゃとして楽しもう!

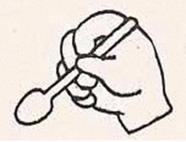

乗り物の絵本であれば絵本自体を乗り物のようにダイナミックに動かす、食べ物の絵本であれば食べる真似をしたり、絵本と同じ食べ物のミニチュアを持ってくる、歯磨きの絵本であれば、歯ブラシで本のキャラクターの歯を磨いてあげる(写真参照)、等々…。

絵本を動かしたり、具体物を使ったりすることで、お子さんが絵本の内容をイメージしやすくなり、より絵本に興味をもってくれるかもしれません。

**実物を使った楽しみ方の例**

『ノンタン はみがき はーみー』

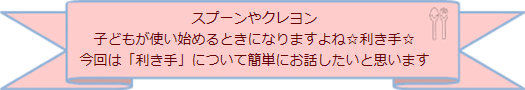

■【利き手について考えよう】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- 利き手とは?

「操作性の高い活動の時に優先的に使用する手」のこと。単に好んで使用する手とは区別して考えます。

- 利き手の発達

利き手は脳の左右の大脳半球の優位性等により決まると言われています。利き手の微細な操作性を発揮するためには、両手の手先操作の発達が欠かせません。では、どのように利き手は発達するのでしょうか?

- 左利き用の道具

左利き用の道具は様々あります。お子さんの発達に合わせて準備したいものですね☆

~詳しくは作業療法士まで、お気軽にご相談ください☆~

■【ボタンの練習】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

今回は、ボタンの練習方法について紹介します!!

- ★ボタンをかけるには・・・

(1) ボタンをつまむ、(2) もう一方の手で服を持つ、(3) ボタンホールに入れる、(4) 持っている服から手を離しボタンを持ち替える、(5) ボタンを引っ張る、という工程を行なっています。

これからボタンの練習の工夫について紹介していきます。

- 1.大きなボタンのついた服で練習してみましょう!!

大きなボタンはつまみやすく、扱いやすくなります。

市販のパジャマは比較的大きなボタンがついているので、時間に余裕のある夜にゆっくり練習するのもいいですよ!

- 2.工程を短く区切って練習してみましょう!!

ボタンかけは工程数が多く、手順が混乱しやすいです。

まずはお子さんがボタンを入れて押し込むことだけに注目できるように、大人がボタンホールを見えるように持つなど、手助けしてあげましょう。

- 3.ボタンのつけ方を工夫してみましょう!!

ボタンのかけ外しを行なうためには、ボタンをある程度つまみ続ける必要があります。

つまむ力が弱い場合は、糸足を長くしてボタンを緩めに縫いつけてあげると、弱い力でもつまみ続けやすくなりますよ!

- 4.ボタンに注目しやすい工夫をしてみましょう!!

大人のように慣れてきたら手元に注目しなくてもボタンのかけ外しが可能ですが、練習始めのお子さんは注目しないと上手くボタンホールにボタンを通すことができません。

好きな形やキャラクターのボタンをつけると注目しやすくなります。

かけ違いがある場合は、取り組む順番(ルール)を決めたり、ボタンとボタンホールの色をそろえたりすると良いですよ!

~ボタンの練習方法など、詳しくはOTまでお気軽にご相談下さい♪~

■【はさみの使い方】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

幼稚園や保育園での工作に多く使われる「はさみ」♪

今回は、はさみを上手く使うためのポイントをお伝えします!

✂ステップ1✂ まずは、はさみを使って遊んでみよう♪

一回で完全に切れる幅(3㎝程度)の紙で遊んでみましょう!

折り紙や画用紙、厚紙など色々な素材を切るのも楽しいですよ♪

✂ステップ2✂ 線に注目してみよう♪

はさみに慣れてきたら、今度は線に沿って切ってみましょう!

切る線を太くはっきりした色にする、線を指でなぞってから切るなど、線に注目しやすい工夫をしてみるといいですね♪

難しいときは大人が紙を持ったり、手を添えてあげたりしましょう。

✂ステップ3✂ 切る長さ、形を変えてみよう♪ 紙を動かすことを忘れずに!

一回切りに慣れてきたら、今度はかんたんな線からむずかしい線へ変えていきましょう。

連続切りで大切なことは、はさみは刃先を前方に向けた状態でお腹の前に固定して、反対の手で線に沿って紙を動かすことです!

難しいときは、一度机に置いて持ち換える、声掛けや目印をつけるなどで、紙を動かすことを意識してみると良いですね♪

✂困ったときは?✂ はさみを使って遊びたいのに上手くはさみが使えない・・・

そんなときは、お子さんに合ったはさみを探してみるのもいいですね♪

バネが付いたはさみは、はさみを開くのが難しいお子さんに適しています。他にも色々な種類のはさみがあります!

利き手によって右利き用と左利き用を使い分けることも大切ですよ!

~はさみの種類や練習方法など、詳しくはOTまでお気軽にご相談下さい♪~

■【転びやすいおこさんの身体づくり】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- つかまり立ちを始めると

歩くことは人間の移動手段のひとつです。

日常で自然に行っている動きですが、重力に逆らってからだを保つ、手足を交互に動かす、バランスをとりながらからだを移動させる・・・などいくつもの要素を必要とする動作です。

また、転んだりぶつかったりするのを防ぐためには、周囲に注意を向ける力が必要です。

からだを支える筋肉のはたらきが弱かったり、ものを見る力が弱いと、転んだり落ち着いて歩くことができなくなります。

- 転びにくい身体づくり!!

- しゃがんだりつま先立ちの動作を遊びにとりいれよう。

足の筋肉の力やバランス力を鍛えます。

公園のトンネルをくぐったり、お父さんの股下をくぐるなどもおすすめ。低いところや狭いところをぶつからないように歩く遊びを通して自分の体がどうなっているか感じとる練習にもなります。

- じゅうたんの上,芝生,砂場などいろいろな場所を歩いてみよう。時には素足で。

感覚を刺激し、環境に合わせた体の使い方を学ぶ練習になります。

足の指をもぞもぞと動かして砂をつかんで遊んでみるのも◎。

お家では足指のじゃんけんなどもおススメ。

筋肉を刺激し、転びにくい筋肉の力をつけます。

- 線の上を歩いてみよう。

バランスや物を見る練習になります。

歩くことにこだわらず、全身を使った遊び(公園のアスレティックなど)をたくさんしましょう。筋トレだけでは環境に合わせた体の動かし方は学習できないといわれています。

体を使ったいろいろな遊びを経験することによって、体をまっすぐに保つことや環境に合った身体の使い方を学んでいきます。

- こちらもチェック!

靴のサイズはあっていますか?

サイズの合わない靴は動きを阻害します。こまめにチェックを!

靴の選び方についてはミニは~ぁと通信のH25年10月号に掲載しています。

ホームページから閲覧できるのでアクセスしてね!!

■【台の降り方:つかまり立ちを始めたら】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- つかまり立ちを始めると

子どもは高いところに上りたがります。

ソファやテーブルによじ登り、いつもより高いところで遊びます。しかし、上ったはいいが降りられず、泣いてしまったり、転げ落ちたりします。台から降りることは、上ることより少し難しいようです。

- 台から降りる練習

頭から落ちそうになる場合は、降りる練習をしてみましょう。

- 降りたそうにしているときに、クルッと方向転換を助け、脚をブラーンと台から降ろした状態にします。このとき、身体を軽く持ってあげてください。

- お腹を台に着けたまま身体を誘導し、ゆっくりと脚から降ろしてあげます。何度か行うと、自分で足を床につけるように重心移動が出来るようになります。

- 台の上で方向転換し、脚を自分で台の端から降ろそうとする動きが見られたら、降りる学習ができたと判断します。何度も繰り返して練習してみてください。

- 危険察知

四つ這い移動(自分で移動すること)が安定すると、危険察知能力が身についてきます。自分で移動する経験が少ない子供は、高いところでも危ないと気づいていない場合があります。声かけで危険を理解するのは、もう少し発達が進んでからです。

四つ這い移動が安定するまでは、注意が必要です。十分に気を付けてあげましょう。

■【ジャンプができるようになるために】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

今月からは「なかなかうまくできない運動」を3つ取り上げて、理学療法士がどうしたらうまく出来るようになるかのアドバイスを行っていきます。

- ジャンプができるようになろう!!

ジャンプは基本的な運動の1つで、身体を動かす活動でよく行われる動きですよね。

ジャンプが出来ない理由には、やはり筋力が弱い可能性があります。

- まずは、脚の筋力を確認してみましょう!

- 物を拾う際に、尻餅をつかずにしゃがみ、立ち上がることができますか

- しゃがんだままで、遊ぶことができますか

- 高い所にあるものを取るときに、つま先立ちになることができますか

以上の2つが行えない場合、脚の筋力が弱い可能性があります。

- 脚の筋力を鍛える運動

- 屈伸運動

お膝を曲げる筋力を鍛えます(大腿四頭筋という太ももの前の筋肉です)

・物を拾う(しゃがみ立ち)

・階段を登ろう

- つま先立ち

かかとを上げる筋力を鍛えます(下腿三頭筋というふくらはぎの筋肉です)

・高い所に手を伸ばそう

- ジャンプの運動

- 小さくなって、大きくなる

・何も掴まらずに、しゃがんで立ち上がります。

- 小さくなって、一緒にジャンプ

・パパママと手をつないで、一緒にしゃがみ、立ち上がる際にジャンプ行います。

※ジャンプの際にはパパママが少し引き上げるように促しましょう。(引き過ぎに注意!!)

※下はベッドやソファなど柔らかい所で、行いましょう。

下肢を鍛えて、まずは、自分の身体を跳ね上げられるだけの筋力を付けよう!ご不明な点等ございましたら、PTにお声かけください!

前回は、親子の関わりの中で育まれる、お子さんの「自己肯定感」についてお伝えしました。実際には、お父さん・お母さんが関わろうと思っても、お子さんから思ったような反応が得られず、じれったく感じることもあるかもしれません。

今回は、そんなときの対応について、少しご紹介します。

- 一人遊びが好き

「一緒に遊ぼうと思っても、誘いにのってくれない…」 そんなことありませんか?

↓

一人遊びをやめさせるのではなく、相手と関わると、遊びがもっと楽しくなるという体験を積み重ねましょう!

- 思い通りにならないと、すごく怒る

“やりたいことをうまくできなかった時、遊びを途中で切り上げられた時など、怒り出してしまう”

↓

普段から、見通しが持てる声掛けをしましょう。「どっちがいい?」と、お子さんの意見を聞いて尊重してあげるのもよいでしょう。

それでも怒ってしまった時は、抱っこする、少し離れて見守る、気をそらしてあげるなど、お子さんに合ったやり方でクールダウンできるようにしましょう。

- 予告

見通しが持てる言葉かけで、どのようにすればいいのかを伝えます。

『トイレに行ってから、お散歩行くよ』

- 自己決定

お子さんに選択権や決定権を持たせる場面も作りましょう。

『ぼうし、どっちにする?』

- 受け止め

お子さんが怒っている時は、叱らずに、気持ちそのものを受け止め言語化します。

『○○したかったんだね。』

お子さんの発達段階や、特徴、行動の意味などによって、大人側の対応は変わっていきます。どのような対応が良いか、心配や不安を感じる時には、お声かけください。対応について、一緒に考えていきたいと思います。

(参考:小枝達也ほか「育てにくさをもつ子どもたちのホームケア」)

お子さんは、周りの大人、特にお父さん、お母さんとの相互的な関わりを通して成長します。関わりを通して育まれる「自己肯定感」は、お子さん自身が成長していくための土台になっていきます。

- 自己肯定感とは?

「親に自分の気持ちをわかってもらえる」「良いところも悪いところも、親は自分の全てを受け入れて愛してくれる」と感じられることです。

自分の存在に自信を持てる(自己肯定感を持てる)子どもは、たとえ失敗しても「どうせ自分なんか」ではなく、「よし、次も頑張ろう」と思えます。また、注意されても「自分のために叱ってくれた」と捉えることができます。

幼児期の親子の関わりのこんなことが「自己肯定感」の土台作りになります。

たとえば・・・

- スキンシップ

抱きしめる、撫でるなど、スキンシップは、いくつになっても嬉しいものです。

- 一緒に遊ぶ

大好きなお父さん・お母さんと、色々な遊びを共有できたら楽しいですね。

- 子どもの気持ちを汲む(共感する、子どもの伝えたいことを受け止める)

気持ちをわかってもらえると、受け止められているという安心感が得られます。

→日々の子育ての中で、自然と行っていることがほとんどですね。実は、これらが自己肯定感を育むために、とても大切なのです。

■【『ことばかけ』のヒント(3)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

- こどものことばを広げて返す

こどもが「ブーブ」と単語でお話したら、「ホントだ、大きいブーブだね」と2語文で返してあげましょう。こどもが「おっきいブーブ」と2語文でお話したら、「大きいブーブが走ってるね」と3語文でお話してあげましょう。

こどもが言ったことばに1つ加えてお話してあげることで、1つレベルアップしたことばのモデルを聞くことができます。

- 間違えたことばをさりげなく直す

こどもが言ったことばに間違えがあっても、言い直しをさせたり訂正するのではなく、さりげなく正しく直して返してあげましょう。

「そうだね」「ホントだぁ」といったん受け止めてから、その後に正しいことばをさりげなく言ってあげましょう。

(引用:中川信子著『ことばが伸びる上手な子育て』日本家族計画協会)

今回ご紹介した『ことばかけのヒント』は、それぞれのお子さんのことばの発達段階に合わせて使用すると効果的だと思います。今のお子さんのことばの発達段階について、詳しく知りたいという方は、STまでご相談ください♪

■【『ことばかけ』のヒント(2)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

まずはお子さんをよく観察しましょう!

なにを見ているのかな? なにに興味があるのかな? なにを考えているのかな?

そこに『ことばかけ』のヒントがあります!

- こどもの出す声や音をマネてみる

まだ話ができないお子さんでも、「プープー」「ブーブー」言ったり、「ウニャウニャ」と声を出したりすることがあると思います。

こういう意味のないことばでもマネして返してあげることで、「音を出すこと」「音を出すと、あっちから音が返ってくること」を楽しむようになり、そこからことばをマネすることを楽しむようになっていきます。

- こどもの気持ちをことばで言ってあげる

美味しそうにご飯を食べていたら「おいしいね」、どこかにゴチンとぶつけたら「イタイイタイ」と、こどもの気持ちを言ってあげましょう。

“ママはボクの気持ちを分かってくれてるんだな”という安心感がコミュニケーションの土台を作っていきます。

- おとなが自分の気持ちをことばに出して言う

おとなの気持ちや行動をあえて口に出して言ってみましょう。

何かを探しているとき、洗濯物を干しているとき、お料理をしているとき…。そんなおとなの姿を見て、「タオル」「さがす」など、ことばの意味を知るようになっていきます。

(引用:中川信子著『ことばが伸びる上手な子育て』日本家族計画協会)

■【『ことばかけ』のヒント(1)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

ことばを育てるおとなの関わりについて、3回に渡り一緒に考えていきましょう!

普段、お子さんにことばかけをするときのヒントになればと思います。

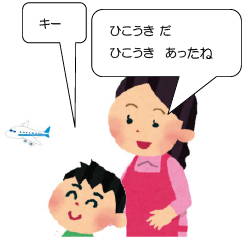

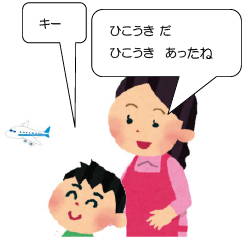

- 共同注意

こどもが注意を向けるものにおとなが合わせましょう!

「おとなが教えたいものに無理に注意を向けさせる」のではなく「こどもが興味を向けているものについて話しかけてあげる」こと。これがことばかけの際の鉄則です。おとな主導ではなく、こども主導で。

こどもが飛行機を見ているときに「ヒコウキだね」と繰り返し声をかけていくうちに、それが飛行機だと覚えていきます。小さいこどもは、「ホラ、見てごらん!」などと言って、人に促されて注目の方向をかえることはとても難しいことなのです。

- ゆっくり、はっきり、繰り返して

小さいこどもの聞き取りの力はまだまだ未熟です。

こどもと話をするときは、おとなに対するよりは、心もちゆっくりめに、はっきりと話してあげましょう。同じ場面、同じタイミングで、同じことばを繰り返し聞いているうちに、ことばを覚えていきます。

- 日常生活の自然なかかわりの中で

ことばかけは特別なことをしようと思わなくても、日ごろの生活の中で自然にやっていければ十分です。お世話しながら、お出かけのときに、ご飯やおやつのときに……。

生活の中にはたくさんのことばの教材があります。

(引用:中川信子著『ことばが伸びる上手な子育て』日本家族計画協会)

■【からだをつくるお手伝い(3)】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

おうちでの生活の中には動きや手の発達に役立つ活動があふれています。

前回に引き続き、お手伝いを通してできることを紹介します。

☆

手先が不器用/筆圧が弱い/力が上手く入らない

…こんなお子さんには、力を入れたり道具を使う料理のお手伝いもおすすめですよ!!

- 材料を用意してみよう!

キャベツや白菜をむく・ちぎる、玉ねぎの皮をむく、えだ豆を取り出す・・・さまざまな物を使って、楽しみながらつまむ力を育てます。

- 材料を混ぜてみよう!

- 手でハンバーグをこねてみよう!

ボウルに押し付けたり、握ったり・・・手の力を使うことが出来ます。感触が苦手なお子さんは、たねを袋に入れてこねるといいですよ!

- 泡だて器や菜箸で混ぜてみよう!

道具に合わせて手を使います。手首のスナップのコツをつかみましょう。

- 盛り付けてみよう!

- 手しゃもじでご飯をよそおう!

腕を安定させながら道具を使う練習になります。お茶碗は親指を茶碗の上側のふち、他の指は底に添えましょう。ご飯を食べるときのお茶碗の持ち方の練習にもなります。

- おたまから味噌汁をよそおう!牛乳をコップにそそごう!

腕を安定させながら力加減を学びます。水分の動きを感じることが大切です!

- <こぼしやすいお子さんは・・・お風呂で遊んでみよう!>

洗面器を使ってからだにお湯を掛けあう、手桶から洗面器にそそぐ・・・こぼさないように、両手を使って工夫してみましょう!

上手にできたら「すごいね!」「ありがとう!!」と褒めてあげるのを忘れずに!

やる気アップが繰り返しの秘訣です。

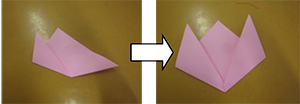

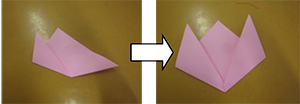

■【からだをつくるお手伝い(2)】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

おうちでの生活の中には動きや手の発達に役立つ活動があふれています。

前回に引き続き、お手伝いを通してできることを紹介します。

☆

形の判別が難しい ☆

折り紙が苦手

…こんなお子さんには、よく見て形や位置を合わせるようなお手伝いが、

おすすめですよ!

- 洗濯物をたたもう!

前後を確認して、角を合わせてたたみましょう。

ハンカチやタオルは角を合わせる方法でたためるので行いやすいですよ!

手元をよく見て、手でアイロンをかけるようにしわを伸ばしてみましょう。

大人の見本を真似ながら、同じ向きでたたみ形をそろえてみましょう!!

- 食事の後片付けをしよう!

同じ種類のお皿を重ねて片付けてもらいましょう。

スプーンやフォーク、箸は同じ方向に揃えて入れましょう。

- 寝る準備をしよう!

枕カバーをつけてもらいましょう。

袋になっていて角が合わせやすく、練習にはピッタリですよ!

シーツをつける時は、布団に沿ってシーツをおりこむことで、折るイメージを付けましょう。

上手にできたら「すごいね!」「ありがとう!!」と褒めてあげるのを忘れずに!

やる気アップが繰り返しの秘訣です。

■【からだをつくるお手伝い(1)】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

おうちでの生活の中にはうごきや手の発達に役立つ活動があふれています。

これから3回にわたって、お手伝いを通してできることを紹介します。

☆

からだがフニャフニャしてしっかりしない ☆

いつも走り回っておちつかない

…こんなお子さんには、重いものをもちあげたり、しっかりふんばって、

ゆっくり力を使うようなお手伝いがおすすめですよ!

- お布団をたたむ

大きなお布団を持ち上げることで足と腰をしっかり支えて力をつかいます。大きいものを扱うことで、全身を使って動く経験ができます。両手でもちあげるのもポイント。

- お買物での荷物はこび

重いものを頑張って運んでもらいましょう。お子さんの力によって、すこし頑張れば持ち上がる程度の重さに調整してあげてください。

- ぞうきんがけ

よつばい姿勢はからだつくりの基本です。手でからだを支える練習になります。

- じょうろで水やり

たっぷりの水を運んだり、水の量に応じて力を調整しましょう。

上手にできたら「すごいね!」「ありがとう!!」と褒めてあげるのを忘れずに!

やる気アップが繰り返しの秘訣です。

■【足元がしっかりしたら体を動かしてみましょう!】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- しかしこんなことはありませんか?

体操や球技が苦手‥‥大きな動きがぎこちない。

コップにジュースをそっと注ぐことが苦手(こぼす)‥細かな動きが雑になる。

- どうして苦手なのでしょうか?

動きがぎこちないということは、自分の体の使い方が実感出来ていない状態と言えます。

筋の張りや関節の角度を感じとる感覚を「固有覚」と言います。

私たちは、高いところにある食器を取るときには、腕の関節を伸ばして食器を落とさないように筋を使います。このとき固有覚が働いています。

この働きが弱いと自分の筋や関節がどのくらい働いているか把握できずに体を動かすことになります。だから動作がぎこちなくなってしまいます。

- では、自分の体が実感できる簡単な体操をご紹介します。

ゆっくりラジオ体操:筋、関節の動かし方が分ると動作のコントロールが行い易くなってきます。また速度を落とすとバランスをとるのが難しくなり、感覚がよく働きます。

方法‥大幅にペースを落として行います。「これ以上伸せない」というところまで関節を曲げたり伸ばしたりします。

体を動かすことが、「楽しい!」にするには、ゆっくり、じっくりとチャレンジしてみて下さい。

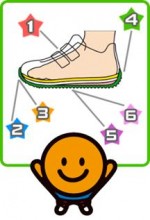

■【正しい靴の選び方について】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- 子どもの足は…

歩き始めてから5歳にかけてしっかりとした足に発達・成長します。

たくさん動いたり遊んだりして筋肉や靭帯がしっかりして土踏まずができます。

子どもの足に合った靴を正しく履くことで足がしっかりします。

- 足に合った靴を履かないと…たいへんたいへん

- 靴の中で足がズルズル動いて足の指でしっかり踏ん張れない。

- 指が曲がって地面を蹴って歩くことができない。

- 土踏まずができなくて扁平足になったり外反母趾になる危険がある。

- 疲れやすくて長く歩けない。

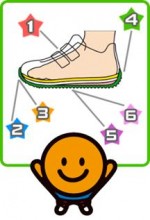

- 靴選びのポイントって?右の絵を見ながら確認しましょう

- 足が前に滑らないようにベルトで甲を止めて踵がしっかり靴に固定される。

- つま先が広く5~10㎜くらい余裕があり指が地面を蹴る動きができる広さ。

- つま先が少し反り上がっていて地面を蹴りやすくなっている。

- 踵をしっかり包み込んで足首がグラグラしない。

- 足の指が曲がる部分と靴の曲がる部分が同じ。

- 靴底は硬すぎても柔らかすぎてもいけない。

正しく靴を履いて、歩いて、遊んで・・・しっかりした足を作りましょう!靴選びはPT(理学療法士)までお気軽にご相談ください。

■【外反扁平足(がいはんへんぺいそく)について】~PT(理学療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- 外反扁平足とは?

右写真のように、外見上、土踏まずが地面に付くような状態のことを言います(正常では右図の黒い線がほぼ真っ直ぐになります)。

土踏まずは一般的に3歳頃からできてくると言われています。

- 外反扁平足になる原因って?

土踏まずをつくる足関節周囲の筋肉、靭帯の緊張が弱くなっていることが原因で、すねの骨やかかとの骨の形が変形してしまい、上の写真のような足の形になります。

- 外反扁平足の症状とは?

扁平足の方は周りにもいらっしゃると思いますが、扁平足で痛みがある、困っているという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。

土踏まずはクッションの役割をしますので、これが減少すると大人になった時に足・膝・腰などにストレスがかかり、痛みが出やすくなるということもあります(特にスポーツで長時間走り回る必要がある方は、症状が出る頻度がスポーツをしない方に比べると多いようです)。

しかし、扁平足だけではあまり症状が出ないというのが実情です。

- 外反扁平足の治療とは?

上の写真に書かれた折れ曲がった黒線が、真っ直ぐになる様にしてあげます。そこで私たちは落ち込んだ土踏まずを下から持ち上げるアーチサポートを使用します(緑の矢印の部分です)。

アーチサポートを装着した状態の写真を見て頂くと、かかとが外を向いた状態が矯正されていることがお分かりかと思います。

その他、足の裏の筋肉と土踏まずを持ち上げる筋肉を鍛える体操などもありますが、お子さんに合った靴選びをすることも大切です。

次回は「正しい靴の選び方」についてお話ししたいと思います!!

ご不明な点等ございましたら、PTにお声かけください!

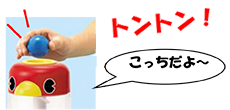

- 象徴的遊びの段階

代わりの物(積木など)を使い、見立てる(たとえば車を作る)、空想する(ごっこ遊び)など、イメージする力が育つ時期です。

- 積木・レゴ・ニューブロック

ブロック遊びは、手先の器用さを養うだけでなく、試行錯誤しながら自分の思い通りの形にする作業を通し、創造性を引き出します。<また、組み立てる遊びは、大きさや位置関係など空間を把握する力を育みます。

- おままごと

自分で食べる真似をする遊びから、お料理してお母さんに食べさせるなど、相手とイメージを共有しながら遊ぶようになります。

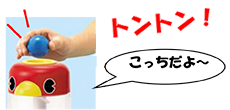

「トントン」「切れたね~」と共有したり、食べるときは、「いただきます」「パクパク」「あーおいしい」など少し大げさに表現して、やりとりを楽しみましょう。

- 社会的・ルール遊びの段階

自分の役割を果たす、協力をする、ルールを作り守るなど、お子さん同士相互的な遊びをする時期です。時にはけんかをしながらも、社会性を育んでいきます。

「ここはお店屋さん」などと設定し、ごっこ遊びの中でも、お友達同士で役割や、ルールや約束事をつくって遊びます。他者との関係の中で自分を主張したり,我慢したりしながらお友達との関係性を学んでいるのです。

鬼ごっこやだるまさん転んだといった遊びは、ゆっくり動く、止まるなど基本的な運動を経験することが出来ます。また、ルールを守って遊ぶことや、勝ち負けを受け入れることなど、様々なことを学んでいます。

- 感覚運動遊びの段階

聴く、見る、触る、誉める、などその感覚を楽しみながら、物や人との関わりを楽しむ時期です。

- 「ベビーマッサージ」「くすぐり遊び」などのふれあい遊び

ふれあい遊びは、皮膚感覚を高めたり、親子のコミュニケーションを育みます。

慣れてきたら、タオルやガーゼを使うなど、感触を変えても良いでしょう。

そっと触れられることが嫌なお子さんもいます。

そんな時は、しっかり触るなどして、お子さんの心地良さを探ってみましょう。

- 「高い高い~」「グルグル回し」などのかかわり遊び

子どもは身体を使った遊びが大好きです。かかわり遊びを通して、大人に対する、「もっとやって」という気持ちを高めましょう。

力の加減や高さの調節も大切です。子どもの表情を見ながら遊びましょう。

- 機能的な遊びの段階

物やおもちゃの仕組や機能を理解し、それに合った遊びをする時期です。この段階では、真似をする力が伸びてきます。

【型はめ】

【型はめ】

最初は形を見ただけではどこに入れればいいのか分かりません。お母さんが手を持って手伝う、指差しして場所を示すなどしましょう。

入ったら、褒めて、一緒に喜んであげましょう。- 【いたずらボックス】

自分が操作したら(おす、ひねるなど)、こうなった(ゾウが飛び出る、音がなる)という体験を通し、物を操作する意欲や手先の操作力を育てます。

最初は手を添えてあげましょう。

自分が操作したら(おす、ひねるなど)、こうなった(ゾウが飛び出る、音がなる)という体験を通し、物を操作する意欲や手先の操作力を育てます。

最初は手を添えてあげましょう。

大人は、楽しい気持ちを言葉にしたり、「ぞうさん開けて~」と、操作する場所を指で示すなどして、親子で物を介して遊びましょう。

- あそびの発達

- あそびは大切

こどもにとって、あそびはとても大切な、脳の栄養です。

こどもは、楽しいと感じている時にこそたくさんのことを学び、遊ぶことによって成長していきます。

- あそびの発達

こどもの発達に合わせた遊びを行うことが大切です。

遊びにも発達があります。「ピアジェ」という心理学者は、遊びを4つの段階に分けて考えました。

- 感覚、運動的遊びの段階

- 機能的遊びの段階

- 象徴的遊びの段階

- 社会的遊び、ルール遊びの段階

- お子さんと遊ぶ時のポイント

- ゆっくり過ごせる時間に、お子さんと一緒に遊んでみましょう。

- お子さんが楽しんでいるかどうか見てみましょう。

- お子さんの遊びに合わせてみましょう。お子さんの遊んでいる様子を言葉にしたり、真似したりしましょう。

- 声に抑揚をつけて盛り上げたり、楽しい気持ちを伝えたりするなど関わり方を工夫してみましょう。

- おもちゃは一度にたくさん出しすぎないようにしましょう。

■【発音がはっきりしないのは?(3)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

- こんなときはご相談ください

- 特定の音が出せない

例えば、「みかん」が「ミタン」となるように、「カキクケコ」が「タチツテト」になるなど、特定の音が出せず違う音に置き換わる。

- 鼻から抜けるような話し方

全体的に鼻から抜けているようなフガフガしている話し方をしている。

※この場合、病院の専門医に相談する必要があることがあります。

- のどに力を入れたような声

例えば、「さかな」が「アッアッアッ」となるように、子音がなく母音のみでのどに力を入れたようなつまった声になる。

このような発音は訓練で上手にお話できるようになります。

(ただし、訓練開始には適切な時期があります。)

~詳しくはST(言語聴覚士)まで気軽にご相談下さい♪~

■【発音がはっきりしないのは?(2)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

- 発音がはっきりしないときの対応

大人が発音の「良い見本・正しい手本」になりましょう!

大人がゆっくり、はっきり、聞き取りやすい発音で話しましょう!

- 言い直しをさせるのはやめましょう!

子どもが言ったことばに間違いがあっても、言い直しをさせたり訂正するのはやめましょう。子どもに自分の発音のおかしさを意識させるばかりでなく、話をするのがきらいな子になってしまうかもしれません。

- さりげなく正しい発音で返しましょう!

子どもがカラスのことを「タアチュ」と言ったら、「あ、ほんとだ」と認めてから「カラスだね」と返事をしましょう。「そうね」(あなたはあの、黒い鳥のことを言ったのね、という気持ちで)いったん受け止めてから、正しいことば「カラスだね」とさりげなく言えばいいのです。

- 「話し方」ではなくて「お話の内容」に注目しましょう!

- 発音を育てるために・生活や遊びの工夫

カミカミ、あそぶ、ふく、なめる、あっかんべー、うがいする

(引用:中川信子著『発音がはっきりしないとき』『ことばが伸びる上手な子育て』日本家族計画)

■【発音がはっきりしないのは?(1)】~ST(言語聴覚士)より~

(ひらく)(とじる)

- 発音の発達

- 発音の発達は個人差が大きい

2、3歳で発音が不明瞭なのは心配する必要はありません。

発音の発達は個人差が大きく、1歳代できれいに発音する子もいれば、4歳すぎてもはっきりしない子もいます。

他のお子さんと比べて「はっきりしない気がする…」と心配になることもあると思いますが、大人になって不明瞭な人はほとんどいません。

- 1音1音なら言えるのに…

「めがね」と発音するには「め/が/ね」と3回も口の形を変えるのですから大変です。1つ1つの音は出せるのに3回も口の形を変えるのが大変で、「めがね」を「メアネ」とか「メナネ」と間違えてしまうことは、ことばの発達の過程ではよくあることなのです。

- 難しい音の代表は「さしすせそ」「らりるれろ」

子どもたちは「ママ」「ブーブ」「パパ」など、唇を使う音を最初に言えるようになります。次に、舌の先を使う音(タ行など)、真ん中を使う音(ヤ行など)、舌の奥を持ち上げる音(カ行)が言えるようになり、最後までできないのが「サ行」「ザ行」「ラ行」です。この音は難しくて6歳近くまで言えない子も珍しくありません。

小さい子は上あごのカーブが浅く、口の中が狭いので、「さしすせそ」が発音しにくいのです。

体の成長やことばの発達に伴って、自然に言えるようになる場合が多いです。

■【なわとびを跳んでみよう!】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- ロープ跳び編(大波小波)

- ジャンプができるかな?

膝の力が弱かったり両足を同時に曲げることができないと難しくなります。

しゃがみ動作や階段上り下り、全身をしっかり曲げる動きなどの運動をたくさんしましょう。

- 同じ場所で連続ジャンプができるかな?

両足で跳べること、曲げる・伸ばすの動きを上手にきりかえられることが大切です。

「○○みたいに」と声掛けをしたり、跳ぶ位置に目印をつけたりして練習します。

- ロープにタイミングを合わせられるかな?

動いているロープに対して自分の動きを合わせなければなりません。

まずは目で見て合わせる練習をします。

- リズムに合わせて跳ぶことができるかな?

手拍子に合わせてジャンプしてリズムをつかみましょう。

楽器を使ったリズム遊びなどもいい練習になりますよ!

大縄跳びや一人跳びなどの方法は、OTまでお気軽にご相談ください♪

■【ひらがなを書いてみよう!】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

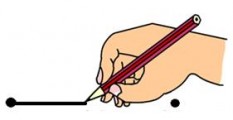

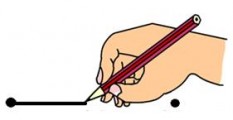

- <準備編>正しく鉛筆を持ってみよう!

正しい持ち方は親指・人差し指・中指での3点持ちです。

持ち方が苦手・筆圧弱いお子さんは、三角鉛筆や鉛筆グリップを使ってみましょう!

- <入門編>鉛筆を使って自由に書いてみよう!

まずは自由描きを楽しもう!どう手を動かしたら点や線が書けるかな?

ここでは鉛筆のコントロールを学びます。

- <初級編>指示されたとおりに鉛筆を動かそう!

点結びや線引き、迷路などで、点や線に合わせて鉛筆を動かしてみよう!

より複雑な鉛筆のコントロールを学びます。

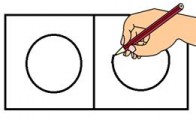

- <中級編>図形を書いてみよう!

○、△、+、□など簡単な図形を真似して書いてみよう!

曲線や斜線、交差や角はひらがなを書く基礎となります。

- <上級編>ついにひらがなに挑戦しよう!

楽しく書くために、簡単な文字(し、つ、い等)から始めましょう!

市販のドリルも参考になります。

~詳しくはOTまで気軽にご相談下さい♪~

■【スプーン・箸の持ち方】~OT(作業療法士)より~

(ひらく)(とじる)

- マッサージの効果

身体に対して外から力を加えることによって静脈内の血液やリンパ液の流れを促進し、疲労の回復を早めるというものです。また、筋肉を適度にもみほぐす事によって、過度な緊張を解く効果もあります。

- マッサージの方法

マッサージの方法には「なでる」「もむ」「圧す」などがあり、組み合わせて行います。身体に手をピタリとつけ、なでます。手のひら全体でなでる、親指以外の4本の指でなでる、などの方法があります。

- なでる(軽擦法)

身体に手をピタリとつけ、なでます。手のひら全体でなでる、親指以外の4本の指でなでる、などの方法があります。

- もむ(揉捻法)

身体に手を密着させて、もみます。4本の指を重ねて回しもむ、手のつけねで回しもむ、親指の腹で回しもむ、両手を重ねてさするようにもむ、などの方法があります。

- 圧す(圧迫法)

親指の腹をあてて圧を加えます。

- 手のひらのマッサージ

何回か繰り返し、合間で指先を指ではさんであげると、更に血液循環が良くなります。

- お子さんの親指と小指に、写真の様に小指を絡ませて出来るだけ手のひらを広げる様にします。

- 真ん中を左右の親指で押してあげます。

- 手のつけねや外に向かってもみほぐしてあげます。

- 足裏のマッサージ

何回か繰り返し、合間で指先を指ではさんであげると、更に血液循環が良くなります。

- お子さんの片方の足を両手で持ち、両手の親指の腹で、踵から指のつけ根へスーっと滑らせます。

- お子さんの片方の足を両手で持ち、両手の親指の腹で、足裏全体を押します。

マッサージはお子さんとじっくり関われる時間になります。お子さんのみならず、いろいろな人に行ってみてください。気持ち良いですよ♪

■【正しい座り方 ~良い姿勢と椅子選び~ 】

(ひらく)(とじる)

日常生活の中で、座るという姿勢は必ず行うものです。毎日行う姿勢だからこそ、正しい姿勢を身に付けていきたいですね。そこで今回は、正しい座り方と椅子選びのポイントを紹介します。

- 良い姿勢のポイント

- 椅子に深く座わり、背筋が伸びている

おしりが奥までしっかり入っていることがポイント!!

そのためには、椅子の奥行を確認してみましょう。

椅子の端からひざ裏までの長さが指2本入るくらいが適切と言われています。また、奥行の長い椅子だと、骨盤が後方に倒れやすく、猫背の姿勢になりやすいので、注意しましょう。

- 太ももは床に平行で、膝が直角に曲がり、足の裏が床にしっかりついている。

太ももが椅子にしっかりと接地していることがポイント!!

そのためには、椅子の高さを確認してみましょう。椅子の高さを選ぶ際には、太ももと足の裏がしっかりと接地しているものが適切です。

また、正面から見たときに、足が開いている時は、椅子が低くなっている場合があります。まっすぐに足を下した状態で確認してみましょう。

- 左右対称でバランスよく座っている

身体が傾いていないことがポイント!!

そのためには、椅子の幅を確認してみましょう。

椅子の幅は広すぎてしまう場合、おしりの周りの遊びがあるため、左右に傾きやすくなります。正面から見たときに、肩の高さが同じか、または足の裏が左右同じように床に接地しているか確認してみましょう。

上記のポイントを踏まえて、お子さんの姿勢・座っている椅子を確認してみてください。

楽な姿勢を好み、姿勢を崩してしまうお子さんも多いと思います。そんな場合は姿勢を強制せず、出来るだけお子さんの座りやすい椅子を選び、好んで座ってもらえるようにしていきましょう。

お子さんの身体に合った椅子は座りやすく、活動がしやすいです。お子さんの椅子が気になり、修正が難しい場合は、PTまでお声掛けください。

■【理学(りがく)療法士(りょうほうし)(PT)って、なぁに??】

(ひらく)(とじる)

今回は初めてということで、私たちの仕事についてご紹介させていただきます。

理学療法士は

Physical Therapistといい、訳して

PTと呼ばれています。

私たちは、ケガや病気などで身体に障害のある人や、障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する専門職です。

理学療法士を一言でいうならば、動作の専門家です。

寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本となる動作の改善を目指します。

センターとしての役割は「寝返りや起き上がり、立っている姿勢や歩行時の身体の使い方についての相談に応じます。日常での姿勢や身体の使い方などの成長発達を促していきます。」です。

運動上での困りごとがありましたら、私たち理学療法士(PT)にご相談ください!

お子さんそれぞれ好みは違います。周りと同じ興味でなくて構いません。お子さんの好きなことを思い出してみましょう。

おもちゃなど自分で操作できるもの、人と関わって遊ぶもの、目で見て楽しめるもの、聞いて楽しめるもの、手触りの良いもの、変化のわかるものなどなど。

お子さんそれぞれ好みは違います。周りと同じ興味でなくて構いません。お子さんの好きなことを思い出してみましょう。

おもちゃなど自分で操作できるもの、人と関わって遊ぶもの、目で見て楽しめるもの、聞いて楽しめるもの、手触りの良いもの、変化のわかるものなどなど。

最初から文をそのまま読みきかせる必要はなく、全ページを最後まで読まなければいけないわけでもありません。お子さんのペースにあわせて、お子さんに分かりやすい言葉に言い換えたりしてもいいですね。

最初から文をそのまま読みきかせる必要はなく、全ページを最後まで読まなければいけないわけでもありません。お子さんのペースにあわせて、お子さんに分かりやすい言葉に言い換えたりしてもいいですね。

お子さんがある程度絵本に親しむようになったら、ストーリーのある絵本に誘ってみてはいかがでしょうか。はじめは短めなもの、身近な物事が題材となっているものがおすすめです。

お子さんがある程度絵本に親しむようになったら、ストーリーのある絵本に誘ってみてはいかがでしょうか。はじめは短めなもの、身近な物事が題材となっているものがおすすめです。 まずは「絵本って楽しいものなんだ」と思ってもらうことが大切です。お子さんが目を輝かせるような大好きなものを題材とした絵本がおすすめです。お子さんが大好きな絵本が身近にある環境を作っていきましょう。

まずは「絵本って楽しいものなんだ」と思ってもらうことが大切です。お子さんが目を輝かせるような大好きなものを題材とした絵本がおすすめです。お子さんが大好きな絵本が身近にある環境を作っていきましょう。

お子さんによっては、運動が苦手な子もいます。

お子さんによっては、運動が苦手な子もいます。 子どもが転びやすい原因には、以下のような身体の特徴が深く関わっています。これらは成長とともに改善される場合がほとんどです。

子どもが転びやすい原因には、以下のような身体の特徴が深く関わっています。これらは成長とともに改善される場合がほとんどです。

裸足で歩く機会をつくる

裸足で歩く機会をつくる 足よりも大きいサイズの靴を履くと、靴の中で足が安定せず転びやすくなります。また、小さいサイズの靴では、足指が曲がり、力がうまく入らなくなります。ちょうど良いサイズの靴がない場合には、中敷きなどで調整することができます。シューフィッターのいる靴屋で相談してみてください。

足よりも大きいサイズの靴を履くと、靴の中で足が安定せず転びやすくなります。また、小さいサイズの靴では、足指が曲がり、力がうまく入らなくなります。ちょうど良いサイズの靴がない場合には、中敷きなどで調整することができます。シューフィッターのいる靴屋で相談してみてください。

お子さまが注意を向けているものについて話す

お子さまが注意を向けているものについて話す お子さまの気持ちを代弁する

お子さまの気持ちを代弁する お子さまのことばを広げて返す

お子さまのことばを広げて返す

四つ這いは自分の体重を手や足で支える運動です。たくさん移動することで、赤ちゃんは全身の筋力を鍛えています。また、四つ這いという移動手段を獲得することは、赤ちゃんの世界を広げ、精神的な発達を促すことや視機能の練習にもつながります。

四つ這いは発達にとって重要な要素の一つです。

四つ這いは自分の体重を手や足で支える運動です。たくさん移動することで、赤ちゃんは全身の筋力を鍛えています。また、四つ這いという移動手段を獲得することは、赤ちゃんの世界を広げ、精神的な発達を促すことや視機能の練習にもつながります。

四つ這いは発達にとって重要な要素の一つです。 大きくなったお子さんにできる、四つ這いと同じような全身を使った運動を紹介します。

大きくなったお子さんにできる、四つ這いと同じような全身を使った運動を紹介します。

さりげなく、聞き取りやすい発音で、

正しい発音のモデル を示す。

指摘をしたり、無理に言い直しをさせたりすると、お子さんがお話をすることが嫌いになってしまう恐れがあります。

お子さんのお話の内容に注目し、受け止めた上で、さりげなく、ゆっくり、はっきり正しい発音で返しましょう。

さりげなく、聞き取りやすい発音で、

正しい発音のモデル を示す。

指摘をしたり、無理に言い直しをさせたりすると、お子さんがお話をすることが嫌いになってしまう恐れがあります。

お子さんのお話の内容に注目し、受け止めた上で、さりげなく、ゆっくり、はっきり正しい発音で返しましょう。

はじめの部分は手伝って、最後は自分で完成

はじめの部分は手伝って、最後は自分で完成

自分に合ったリラックスのしかたや解消法を探し、ストレスと上手につきあいましょう。

自分に合ったリラックスのしかたや解消法を探し、ストレスと上手につきあいましょう。

具体物を使って、絵本をおもちゃとして楽しもう!

乗り物の絵本であれば絵本自体を乗り物のようにダイナミックに動かす、食べ物の絵本であれば食べる真似をしたり、絵本と同じ食べ物のミニチュアを持ってくる、歯磨きの絵本であれば、歯ブラシで本のキャラクターの歯を磨いてあげる(写真参照)、等々…。

具体物を使って、絵本をおもちゃとして楽しもう!

乗り物の絵本であれば絵本自体を乗り物のようにダイナミックに動かす、食べ物の絵本であれば食べる真似をしたり、絵本と同じ食べ物のミニチュアを持ってくる、歯磨きの絵本であれば、歯ブラシで本のキャラクターの歯を磨いてあげる(写真参照)、等々…。

絵本を動かしたり、具体物を使ったりすることで、お子さんが絵本の内容をイメージしやすくなり、より絵本に興味をもってくれるかもしれません。

絵本を動かしたり、具体物を使ったりすることで、お子さんが絵本の内容をイメージしやすくなり、より絵本に興味をもってくれるかもしれません。

「操作性の高い活動の時に優先的に使用する手」のこと。単に好んで使用する手とは区別して考えます。

「操作性の高い活動の時に優先的に使用する手」のこと。単に好んで使用する手とは区別して考えます。

(1) ボタンをつまむ、(2) もう一方の手で服を持つ、(3) ボタンホールに入れる、(4) 持っている服から手を離しボタンを持ち替える、(5) ボタンを引っ張る、という工程を行なっています。

(1) ボタンをつまむ、(2) もう一方の手で服を持つ、(3) ボタンホールに入れる、(4) 持っている服から手を離しボタンを持ち替える、(5) ボタンを引っ張る、という工程を行なっています。 大きなボタンはつまみやすく、扱いやすくなります。

大きなボタンはつまみやすく、扱いやすくなります。 ボタンのかけ外しを行なうためには、ボタンをある程度つまみ続ける必要があります。

ボタンのかけ外しを行なうためには、ボタンをある程度つまみ続ける必要があります。 大人のように慣れてきたら手元に注目しなくてもボタンのかけ外しが可能ですが、練習始めのお子さんは注目しないと上手くボタンホールにボタンを通すことができません。

大人のように慣れてきたら手元に注目しなくてもボタンのかけ外しが可能ですが、練習始めのお子さんは注目しないと上手くボタンホールにボタンを通すことができません。 好きな形やキャラクターのボタンをつけると注目しやすくなります。

好きな形やキャラクターのボタンをつけると注目しやすくなります。 一回で完全に切れる幅(3㎝程度)の紙で遊んでみましょう!

一回で完全に切れる幅(3㎝程度)の紙で遊んでみましょう! はさみに慣れてきたら、今度は線に沿って切ってみましょう!

はさみに慣れてきたら、今度は線に沿って切ってみましょう!

そんなときは、お子さんに合ったはさみを探してみるのもいいですね♪

そんなときは、お子さんに合ったはさみを探してみるのもいいですね♪

右写真のように、外見上、土踏まずが地面に付くような状態のことを言います(正常では右図の黒い線がほぼ真っ直ぐになります)。

右写真のように、外見上、土踏まずが地面に付くような状態のことを言います(正常では右図の黒い線がほぼ真っ直ぐになります)。 上の写真に書かれた折れ曲がった黒線が、真っ直ぐになる様にしてあげます。そこで私たちは落ち込んだ土踏まずを下から持ち上げるアーチサポートを使用します(緑の矢印の部分です)。

上の写真に書かれた折れ曲がった黒線が、真っ直ぐになる様にしてあげます。そこで私たちは落ち込んだ土踏まずを下から持ち上げるアーチサポートを使用します(緑の矢印の部分です)。 【型はめ】

【型はめ】 自分が操作したら(おす、ひねるなど)、こうなった(ゾウが飛び出る、音がなる)という体験を通し、物を操作する意欲や手先の操作力を育てます。

最初は手を添えてあげましょう。

自分が操作したら(おす、ひねるなど)、こうなった(ゾウが飛び出る、音がなる)という体験を通し、物を操作する意欲や手先の操作力を育てます。

最初は手を添えてあげましょう。

正しい持ち方は親指・人差し指・中指での3点持ちです。

正しい持ち方は親指・人差し指・中指での3点持ちです。 点結びや線引き、迷路などで、点や線に合わせて鉛筆を動かしてみよう!

点結びや線引き、迷路などで、点や線に合わせて鉛筆を動かしてみよう! ○、△、+、□など簡単な図形を真似して書いてみよう!

○、△、+、□など簡単な図形を真似して書いてみよう! 楽しく書くために、簡単な文字(し、つ、い等)から始めましょう!

楽しく書くために、簡単な文字(し、つ、い等)から始めましょう!

スプーンが上手に使えますか?

スプーンが上手に使えますか? クレヨンが上手に持てますか?

クレヨンが上手に持てますか?